研究室紹介About Us

交通情報工学研究室について

はじめに

研究室はどんなところ?(在学生にききました)

当研究室で習得できる知識と技術

卒業生の進路

学生の一日

当研究室の関するFAQ

はじめに

当研究室が属する京都大学土木系の歴史は古く,1897年の京都帝国大学の創設と同時に土木工学科が発足し1922年に都市計画道路分野の土木工学第6講座が誕生しました.その後, 1962年には土木系専攻が, 1963年に交通土木工学科が, それぞれ設立されました.1996年の大学院重点化に伴い, 土木系の専攻は,土木工学専攻や土木システム工学専攻へと改組され,同年の工学部の大学科制への移行により,土木工学科や交通土木工学科は,土木コースを含む地球工学科に統合されました.その後2003年の改組により,土木系を含む5専攻(土木系専攻 環境工学専攻, 資源工学専攻, 環境地球工学専攻, 建築系専攻)が,地球系3専攻(都市社会工学専攻, 社会基盤工学専攻, 都市環境工学専攻)に再編されました.その際,当研究室は都市社会工学専攻に属し,交通マネジメント工学講座交通情報工学分野という名称になりました.2010年に地球系3専攻は改編され, 土木系の多くの研究室は,都市社会工学専攻, 社会基盤工学専攻のいずれかに所属することになりました.当研究室は 2003年から現在に至るまで, 都市社会工学専攻に属しています.

当研究室の歴史は, 1964年の土木工学専攻交通施設計画講座 (米谷栄二教授) の開設に始まります.その後, 1985年から2005年にかけて,飯田恭敬先生が教授を務められました.その間,研究室の所属や名称 については, 1996年に土木工学専攻土木計画学講座都市施設計画分野と変わり,上述の通り,2003年に現在のものとなりました.開設以来の60年間, 上記2名の教授の先生以外にも、在籍された多数の准教授(助教授),講師,助教 (助手)の先生方によって,研究室の運営が支えられてきました.

2025年4月現在,山田忠史 教授, 田中皓介 助教の2名の教員と,事務補佐員1名により, 研究室が運営されています.研究を進める際には,2名の先生方に加えて,Ali Gul Qureshi准教授にもご助言を頂いております.

当研究室では,交通や物流に関連する情報技術や解析技術を活用して,交通流の解析,交通やサプライチェーンのネットワーク設計,交通管理制御手法や交通運用手法の提案や評価,交通や物流に関する行動分析などを行うことにより,都市や地域の交通・物流問題の解決を目指しています.使用する方法論も, 交通工学をはじめとして,確率・統計学,オペレーションズ・リサーチ,情報科学, 社会心理学など,多岐に渡っています.また,各自の研究はもちろんのこと,国際共同研究セミナー,国内大学間共同研究セミナー,学内研究室間合同ゼミなど多様な活動を行っています.

下記が,具体的研究テーマの一部です(一部のテーマは研究紹介のページに概要が載っています).

・海上コンテナ車の渋滞問題解決のためのコンテナターミナル予約システムの研究

・特殊車両の走行経路の最適化検討

・都市内貴重品回収経路の最適化手法の開発

・交通やサプライチェーンのネットワーク設計

・ハブ配置配送計画問題に関する研究

・クルマ利用による目的地選択の画一化・硬直化可能性の検証

他にも,

・高齢者モビリティマネジメントの検討

・交通渋滞予測手法の検討

・モバイルデータを用いた人々の活動パターン分析

・倉庫シェアリングサービスシステムの最適化検討

・道路交通情報提供の有効性に関する研究・分析

・震災時の避難行動のモデル化,施策評価

・ICカードデータやWi-Fiセンサデータを用いた交通行動分析

・車両軌跡データを用いた交通行動分析

・交通需要予測モデルの構築

・道路交通ネットワークの信頼性解析

・動画コンテンツを用いた交通手段利用態度の変容に関する研究

・歩行が脳健康やストレスに与える影響に関する研究・分析

・有効な物流施策の実施に向けた物資流動調査結果の分析

・自動運転の負の影響を考慮した最適料金設計

・交通手段利用特性に関する研究・分析

・交差点周辺の交通事故発生要因の解析

などのテーマが取り組まれてきました.

取り組んでいる研究課題を総ずれば,「交通や物流システムの知能化と最適化」であり,当研究室は,それを通じて, 持続可能で豊かな社会の構築に貢献することを目指しています.研究室の長い歴史も踏まえた上で,承前啓後や継往開来の精神を忘れず,かつ, 新しい技術や方法論に敏感な進取果敢の気質も持ち合わせながら,研究・教育に励む研究室であり続けます.

なお,研究テーマは学生の興味を元に,スタッフと相談の上,柔軟に決定します.そのため,比較的,自分の希望する研究ができます.

研究室はどんなところ?(研究室のメンバーに聞きました)

・社会の縮図(B4)

・憩いの場(B4)

・第2のホーム(B4)

・みんな親切で先輩によく助けられている(M1)

・人が多い分,アットホーム(M1)

・成長できる場所(M2)

・冬は暖かい,夏は涼しい(M2)

・どれくらい滞在しても退屈と思わない場所(M2)

・A paradise with big table, PC with multiple screens, huge collection of books and

Anime(M2)

・学部の4年と社会に出た時のギャップを埋められる(M2)

・自由なところ(D)

・International, but Asian multiple cultures(研究生)

・Friendly and helpful people(研究生)

・研究はもちろん,研究活動を通じて社会人になるための準備をするための場所

(教員)

・A wonderful place to learn and study in a team as well as alone.

・A unique opportunity to be creative.(教員)

当研究室で習得できる知識と技術

研究室ゼミや日々の研究活動を通じて,当研究室で修得できるスキルには,以下のようなものがあります.

・社会に出る前の人間としての常識

・コミュニケーション能力・自己表現力

・交通情報工学に関する専門知識

・プログラミング(C#,Python, Delphi,R,Matlab等)

・論文・文章執筆能力,Microsoft Office(Word,Excel,PowerPoint等)

・学会発表等でのプレゼンテーション技術(海外の学会の場合はもちろん英語で!)

・研究討議等のディスカッション能力

・生涯の友人

卒業後の進路

当研究室を最近卒業・修了した学生の進路(予定含む)についてご紹介します.近年の詳細な動向を知りたい人は研究室訪問にお越しください!

・国家公務員(国土交通省)

・地方公務員(大阪府,滋賀県,京都市,神戸市,広島市)

・道路(首都高速道路,阪神高速道路,西日本高速道路,中日本高速道路)

・鉄道(JR東日本,JR西日本,阪急)

・航空(全日本空輸,日本航空,関西国際空港)

・海運(商船三井)

・通信(NTT西日本)

・建設コンサルタント・シンクタンク(システム科学,長大,日建設計,中央復建)

・ゼネコン(鹿島建設)

・エネルギー(東京電力,関西電力,中部電力,JX)

・商社(三菱商事,丸紅)

・不動産(東京建物, 三井不動産)

・銀行(日本政策投資銀行)

・IT(野村総合研究所,富士通,日本IBM,NEC, Amazon Japan)

・コンサルタント・シンクタンク(三菱総合,クニエ,日本総研)

・大学(京都大学(教員),東京工業大学(研究員))

・大学院進学(京大修士・博士)

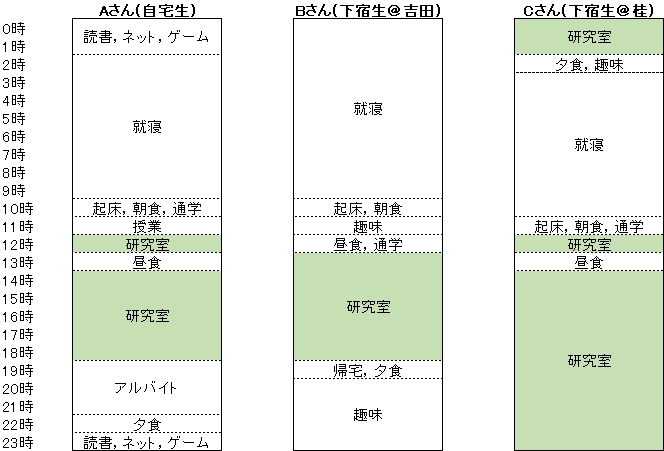

学生の一日

基本的に一か月に1回のペースで研究室ゼミがあり,先生方に研究の進捗状況を報告しコメントをいただきます.

また,週1回程度のペースで個別または小グループでミーティング行っており,先生に研究の相談をすることができます.

ゼミのない日はメンバー各々が思い思いの毎日を送っています.ゼミがない日でも研究室で研究を進める,講義の課題に取り組む,他の学生と雑談をするなど,研究室で一日を過ごす学生も多いです.

また,自己管理がきちんとできる学生は,夕方にアルバイト等をしています.

以下では学生3名の1日の過ごし方について紹介します!

・学生は基本月1回の研究室ゼミと学会をはじめとするイベントに参加が求められています.

・それ以外の活動時間に原則制限はありません.

・ただし,研究の進捗がおもわしくない場合は先生方の檄が待っています.

~日常~

日常の生活の様子です.

~交通マネジメント工学講座合同ゼミ~

藤井研と合同で年2回開催しています.いつものゼミよりも,はるかに緊張感のある中で行われます.

~6大学セミナー~

岐阜大学,立命館大学,大阪工業大学,高知工科大学,宮崎大学,京都大学の合同でゼミを毎年開催しています.

2025年度は京都大学で開催しました.

~土木計画学秋大会(@富山)~

学会での発表を行い,成果を公知します.

発表後は現地視察で息抜きも!

他にも自発的にイベントに参加したりイベントを企画したりしてくれる人は大歓迎です!

研究室に関するFAQ

Q:配属学生の研究テーマはどのようにして決定されますか?

A:5月頃に先生方から幾つかのテーマを提示して頂き,4回生の希望に応じて調整します.

学部配属される4回生に関しては大多数が大学院進学しますので,本格的に研究に取り組むのは大学院入試が終わったあとの9月からです.

もし研究してみたい内容があれば,それに関連したテーマを提案してもらえます.

Q:研究室環境はどうですか?

A:学生1人につき,デスクと専用パソコンが与えられます.パソコンのスペックは高く,モニターも2枚使用でき,質の高い環境で研究に取り組めます.

ちなみに,加湿器やコーヒーメーカー,ベッド等が整っており,研究環境は非常に充実しています.

研究室には日本語・英語ともに土木計画学や統計分析, 交通工学などに関する書籍が多数揃っています.必要に応じて書籍を購入することも可能です.

研究室内に共用の高度な計算専用パソコンがあります.

Q:毎日の学生の活動はどのような感じですか?

A:個人の自主性を尊重しているので,コアタイムは特に設けられていません.

ただし,学会や各種イベントへの参加や,一週間に一回ある研究室ゼミでの進捗報告が求められます.残りの時間は自由に使うことができます.

自己管理のきちんとできる学生についてはアルバイトも可能です.学生には朝型,夜型様々な人がいます.

Q:桂キャンパスの付近に住む必要はありますか?

A:桂キャンパス付近に住むと,所要時間が大幅に短縮されるため便利ですが,当研究室では研究室ゼミの頻度があまり高くないため,必須ではないです.当研究室の学生の中には,4回生やM1になった際に桂キャンパスの付近に引っ越す学生もいますが,吉田キャンパス付近の自宅から通っている学生も多くいます.

Q:大学院受験のサポートはありますか?

A:基本的には個人で勉強しますが,過去問などの教材は豊富にあるので提供できます.分からないことがあるときは,研究室の先輩に聞けば丁寧に教えてくれます.過去の実績は以下の通りです.

令和7年度 2名受験⇒2名合格

令和6年度 4名受験⇒4名合格

令和5年度 4名受験⇒4名合格

令和4年度 4名受験⇒4名合格

令和3年度 5名受験⇒4名合格

令和2年度 4名受験⇒4名合格

令和元年度 3名受験⇒3名合格

平成30年度 3名受験⇒3名合格

平成29年度 1名受験⇒1名合格

平成28年度 5名受験⇒5名合格

平成27年度 4名受験⇒4名合格

平成26年度 4名受験⇒4名合格

平成25年度 5名受験⇒5名合格

平成24年度 3名受験⇒3名合格

平成23年度 3名受験⇒3名合格

平成22年度 4名受験⇒4名合格

Q:卒業論文を書くための研究は大変ですか?

A:卒業論文をまとめるのは,どこの研究室でもそれなりの努力が必要だと思います.考えを整理し,論文にとりまとめる過程に関しては指導教員が丁寧に指導します.研究方針発表会(藤井研との合同ゼミ)を行って経過報告会を実施し, プレゼンやディスカッションの訓練も行いますので,公聴会(論文発表・審査)の準備の助けとなるはずです.

その他のことでも,ご質問等は2月の研究室訪問の際に問い合わせていただければ,できる範囲で学生が回答します.